SCHNAPSLEHRPFAD

Der „1. Österreichische Schnapslehrpfad“ ist ein ca. 1 km langer Rundweg durch unsere Obstgärten und Wälder, bestückt mit Informationstafeln um das Thema „Schnaps“. Von der Frucht bis zur richtigen Lagerung der Destillate, erfährt der Besucher alles über die Herstellung der feinsten Brände. Der Pfad kann ganzjährig kostenlos bewandert und besichtigt werden.

Am Anfang war die Frucht

Als Ausgangsmaterial für die Erzeugung von Schnäpsen kommen alle zuckerhaltigen und vergärbaren Produkte der Natur in Frage. Darüber hinaus lassen sich auch stärkehaltige Stoffe, wie z.B. Getreide oder Kartoffeln, nach einer vorangehenden „Verzuckerung“ vergären. In Österreich kommen vor allem folgende Rohmaterialien zur Verarbeitung:

- Kernobst (Äpfel, Birnen, Quitten)

- Steinobst (Süß- und Sauerkirschen, Zwetschken (Zwetschgen), Pflaumen, Marillen und Pfirsiche)

- Beerenobst (Himbeeren, Johannisbeeren, Heidelbeeren, Brombeeren, Vogelbeeren)

- Trestern (Trauben- und Kernobsttrestern)

- Hefegelager (Hefe-Wein- bzw. Hefe-Bier-Vermischungen)

Um einen hohen, natürlichen Aromagehalt im Schnaps zu erreichen, ist es besonders wichtig, die Früchte im Obstgarten so gut als möglich ausreifen zu lassen und eine genaue Qualitätssortierung der Früchte vorzunehmen.

Die Maische

Die gut ausgereiften, sortierten und frischen Früchte werden gewaschen, zerkleinert und in die Gärgebinde gepumpt. Es muss nun darauf geachtet werden, dass die alkoholische Gärung so bald als möglich einsetzt und die gesamte Maische zügig durchgärt. Bei Steinobst ist spätestens nach der Gärung eine Entkernung erforderlich, da es ansonsten zu einem erhöhten Anteil an Blausäure im Destillat kommen könnte und dazu auch ein zu intensiver Kerngeschmack (Bitterton) auftreten kann, der die Qualität des Schnapses wesentlich vermindert. „Oba g‘rebelt muaß a sein“ darf man nicht nur beim Wein, sondern auch beim Schnaps singen. Gerade bei Johannisbeeren, Holunder, Vogelbeeren und Trauben ist das „Rebeln“ (= Trennen der Frucht von den Rispen oder Kämmen) besonders ratsam, da das Destillat ansonsten einen störenden, grasigen Bitterton erhalten kann.

Die alkoholische Gärung

Bei der alkoholischen Gärung kommt es zur Umwandlung von Zucker in Alkohol durch die Hefe. Bei diesem Prozess werden große Mengen an Kohlendioxid freigesetzt. Die in der Natur vorkommenden „Wilden Hefen“ haben den Nachteil, dass sie ein geringes Alkohol-Bildungs- vermögen besitzen und einen erhöhten Gehalt an unerwünschten Gärungsnebenprodukten, wie z.B. Essigsäure und Fuselöle, bilden. Um eine sauber vergorene Maische zu erhalten, ist es ratsam, eine Reinzuchthefe zuzusetzen, die das Aufkommen der „Wilden Hefen“ unterbindet. Eine ständige Gärverlaufskontrolle ist von großer Bedeutung, Die Gärtemperatur der Maische sollte zwischen 18 - 20 °C liegen. Bei einer zu hohen Gärtemperatur kann es durch die starke Kohlendioxid-Entwicklung zum Ausblasen von Aromen kommen (= Aromaverlust). Bei einer Temperaturunterschreitung wird die Gärung verlangsamt und unerwünschte Nebengärungen werden forciert.

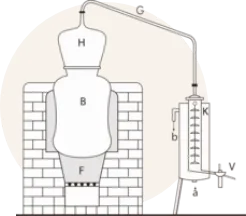

Der Brennkessel & seine Funktion

Die Brennblase (B)

Sie ist der Kochkessel für die vergorene, alkoholhaltige Maische.

Der Wasseranteil einer Fruchtmaische für Schnaps liegt bei 80 – 85 %. Die Konzentrierung des Alkohols wird durch die verschiedenen Siedepunkte der in der Maische enthaltenen Stoffe erreicht. Wasser hat bekanntlich einen Siedepunkt von 100°C, Alkohol ist bereits bei 78,3°C flüchtig. Das heißt, dass das Abdestillieren von Obstmaischen immer unter 100°C erfolgt.

Der Helm oder Sturz (H)

Dieser Teil ist direkt auf die Brennblase aufgesetzt. Er wird von außen durch die Umgebungstemperatur gekühlt. Dadurch kommt es im Inneren des Helms zur Kondensation der alkoholischen Dämpfe und damit zu einer Verstärkung (= Konzentrationserhöhung) der Dämpfe.

Das Geistrohr oder Übersteigrohr (G)

Hat die Aufgabe, die alkoholischen Dämpfe vom Brennkessel zum Kühler zu leiten.

Der Kühler (K)

Hier werden die Dämpfe im Gegenstrom mit kaltem Wasser wieder abgekühlt und das Destillat kann über die Vorlage entnommen werden.

Destillationstechnik

Zur Herstellung von Schnaps wird in Österreich hauptsächlich die Technik der „doppelten Destillation“ durchgeführt. Bei der ersten Destillation wird der Raubrand und bei der zweiten der Feinbrand hergestellt.

Herstellung des Raubrandes:

Die vergorene Maische wird im Brennkessel relativ zügig (Abtriebsdauer ca. zwei Stunden) abdestilliert. Die Raubrandmenge von zwei bis vier Abtrieben wird gesammelt und der zweiten Destillation zugeführt.

Herstellung des Feinbrandes:

Mit der Destillation des Raubrandes zum Feinbrand wird einerseits eine Verstärkung des Alkohol- und Aromagehaltes erreicht und andererseits auch eine Reinigung, bzw. eine Abscheidung von unerwünschten Komponenten bezweckt. Um dies optimal zu erreichen, muss dieser Vorgang sehr behutsam erfolgen (Abtriebsdauer ca. vier Stunden). Aus 100l Zwetschkenraubrand entstehen folgende Feinbrandfraktionen:

- Vorlauf (1-2l, alc. 75% vol.)

- Mittellauf oder Herzstück (30l, alc. 60-70% vol.)

- Nachlauf (20-25 l, alc. 20-2 % vol.)

Von diesen drei Fraktionen wird nur das Herzstück entnommen und weiterverarbeitet.

Die Lagerung der Destilate

Frisch gewonnene Destillate wirken im Allgemeinen geschmacklich unfertig und unharmonisch. Deshalb ist eine bestimmte Alterungs- und Lagerungszeit notwendig, da hier für die Entwicklung der Destillate wichtige Abbau- und Umwandlungsprozesse vor sich gehen, die das Destillat geruchlich und geschmacklich angenehmer und feiner werden lassen. Der „geschmackliche Höhepunkt“ bei reinen Schnäpsen (Edelbränden) wird sortenabhängig sehr unterschiedlich nach einer Lagerphase von einem halben bis drei Jahren erreicht. Gebräuchliche Lagergebinde:

Holzfässer (Eiche, Akazie, Kastanie):

Die Alterung der Destillate vollzieht sich in Holzfässern schneller als in anderen Lagerbehältnissen. Dem gegenüber steht allerdings ein relativ hoher Alkoholverlust (3-5 % pro Jahr) während der Lagerzeit. Bei Wein-, Apfel- und Zwetschkenbränden ist oft ein bestimmter Holzton im Geschmack erwünscht, wobei bei anderen Destillaten die Holzfasslagerung immer seltener, oder überhaupt nicht mehr angewandt wird.

Glasballons

Sind nach wie vor, speziell für kleinere Chargen, als bewährte Lagergefäße anzusehen (Nachteil: umständliche Handhabung).

Edelstahlbehältnisse

Werden heute am ehesten verwendet, da sie die hygienischste und arbeitstechnisch einfachste Variante darstellen.

Das Etikett sagt mehr als man glaubt

Bei dem großen Angebot an Spirituosen, Likören und Schnäpsen ist es für Konsumenten oft schwierig, die reinen und unverschnittenen Produkte (Edelbrände) herauszufiltern. Achten Sie deshalb beim Kauf von Destillaten immer genau auf das Etikett. Nur wenn folgende Bezeichnungen darauf vermerkt sind, können Sie sicher sein, einen echten Edelbrand zu erstehen:

- Fruchtbeschreibung (z.B. Marille)

- „Österreichischer Qualitätsbrand“

- 100% Destillat (oder gleichlautend - z.B. 100% Marillendestillat)

- Alkoholgehalt (bei Edelbränden mindestens 38% vol.)

Sie sind jetzt bei der vorletzten Tafel unseres Schnapslehrpfades angelangt. Wir laden Sie nun zu einem Ausflug auf den erlebnisreichen Hödl Hof und zu einer Verkostung in der Brenner-Stub´n ein.

DIE VERKOSTUNG

1. Color

Schauen

Schauen Sie sich als erstes die Farbe der Kostprobe an, indem Sie das Glas gegen das Tageslicht halten. Sie werden ein Leuchten und Funkeln wahrnehmen. Speziell bei dunklen Likören erkennen Sie so gut die genaue Farbe. Wenn Sie das Glas etwas schräg halten und dann wieder in die Senkrechte bringen, werden Ihnen die Schlieren an der Glaswand auffallen. Bei Edelbränden ist dies ein Zeichen, dass das Produkt gut abgelagert ist. Bei Likören und Spirituosen bildet der enthaltene Zucker diese Schlieren. In beiden Fällen ist es bereits ein Vorzeichen für ein gutes und breites Mundgefühl.

2. Odor

Riechen

Der Mensch hat tausend Mal mehr Geschmacksrezeptoren auf der Nase, als auf der Zunge. Deshalb ist beim „Verriechen“ von guten Bränden so viel zu erkennen. Durch das kreisförmige Schwenken des Glases vergrößern Sie die Verdunstungsoberfläche und die Düfte können besser entweichen. Riechen Sie wieder hinein und versuchen Sie die verschiedenen Aromen wahrzunehmen. Dazwischen sollten Sie Ihre Nase immer wieder mit Frischluft „reseten“. Lassen Sie ihren Sinnen freien Lauf - Sie könnten entzückt sein…

3. Sapor

Trinken

Nehmen Sie einen kleinen Schluck der Probe, gerade so viel, dass Sie Ihre Zunge umspülen können. Beginnen Sie ganz bewusst wahrzunehmen. Im ganzen Mundbereich – von der Innenseite der Lippen bis zur Zungenunterseite. Der Gaumen und die Zunge selbst erzählen Ihnen eine Geschichte. Und beim Schlucken kommt der Abgang: Bleibt er lange am Gaumen hängen, wird er warm und fruchtig.